राज्य के दस्तावेजों से संबंधित कानून, स्पष्ट कारणों से, अभिलेखागार और अभिलेखीय अभ्यास के लिए हमेशा विशेष महत्व रखते हैं। और उन कानूनों के कवरेज और दायरे को संक्षेप में रेखांकित करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की अभिलेखीय गतिविधियों पर लागू होते हैं, और जहां वे स्पष्ट रूप से ‘निजी’ अभिलेखागार के कामकाज से टकरा सकते हैं।

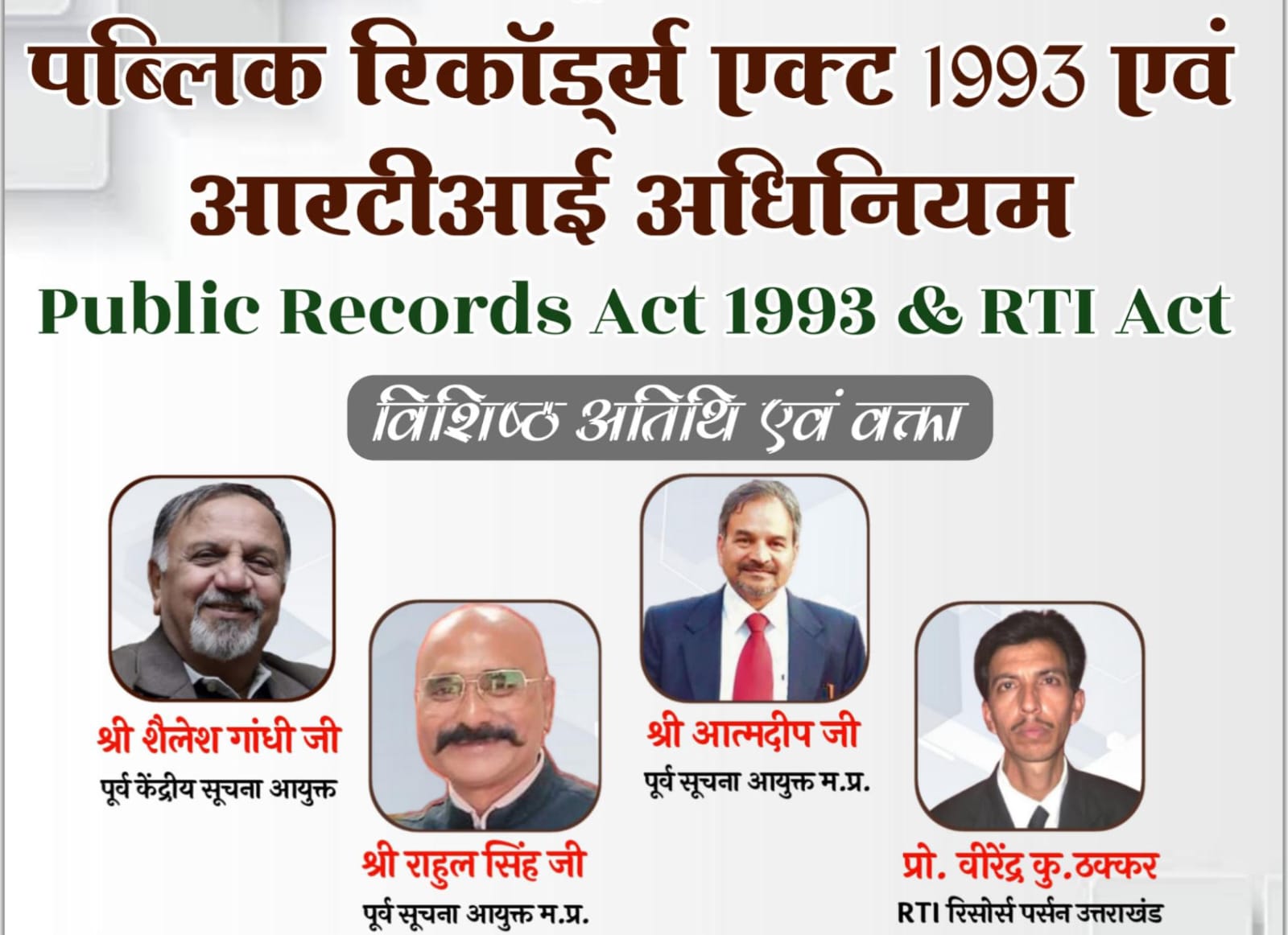

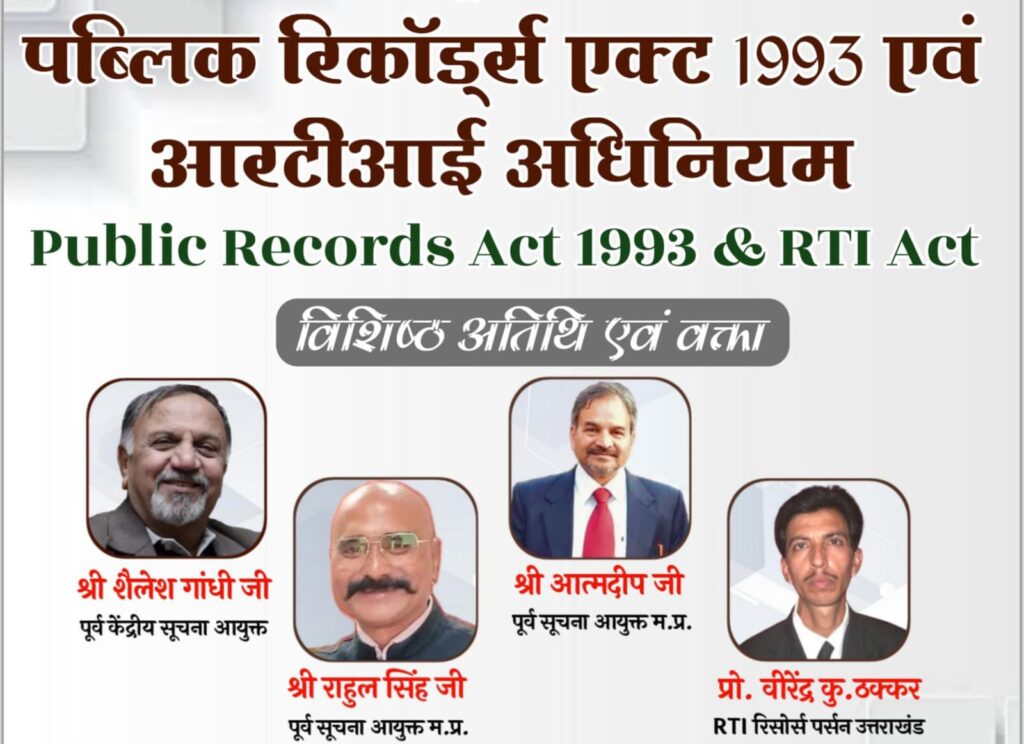

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 (Public Records Act, 1993) भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन, संरक्षण और निपटान को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अभिलेखों की सुरक्षा करना और उन्हें उचित तरीके से प्रबंधित करना है।

यह अधिनियम केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों और निगमों, और केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित आयोगों और समितियों के सार्वजनिक अभिलेखों पर लागू होता है।

इस अधिनियम के तहत, सार्वजनिक अभिलेखों को नष्ट या निपटान नहीं किया जा सकता है, सिवाय उस स्थिति के जब अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। यदि किसी सार्वजनिक अभिलेख को नुकसान पहुंचाया जाता है, नष्ट किया जाता है, या गलत तरीके से रखा जाता है, तो अधिनियम में सजा का प्रावधान है, जिसमें 5 साल तक की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल है।

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की मुख्य बातें:

सार्वजनिक अभिलेखों का प्रबंधन:

यह अधिनियम सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन, संरक्षण, चयन, निपटान और सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करता है।

अभिलेखों का स्थानांतरण:

अधिनियम के तहत, अभिलेख बनाने वाली एजेंसियों को स्थायी प्रकृति के अभिलेखों (अभिलेख के निर्माण से 25 वर्ष बाद) को राष्ट्रीय अभिलेखागार को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना होता है।

अभिलेखों का संरक्षण:

अधिनियम में सार्वजनिक अभिलेखों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए नियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

सजा का प्रावधान:

अधिनियम में सार्वजनिक अभिलेखों को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए सजा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार:

राष्ट्रीय अभिलेखागार इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खुलासा:

अधिनियम के तहत, 30 वर्ष से अधिक पुराने सभी गैर-वर्गीकृत सार्वजनिक अभिलेखों को वास्तविक शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कुछ अपवादों और प्रतिबंधों के अधीन।

संक्षेप में, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन, संरक्षण और निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम और अभिलेखीय कानून

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993, ‘सार्वजनिक’ अभिलेखागार के क्षेत्र को नियंत्रित करता है, अर्थात सार्वजनिक अभिलेखों का ‘प्रशासन, प्रबंधन, संरक्षण, चयन, निपटान और सेवानिवृत्ति’। सबसे पहले, ऐसे विनियमन के दायरे को समझना आवश्यक है।

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम किसी भी ‘रिकॉर्ड बनाने वाली एजेंसी’ के ‘सार्वजनिक अभिलेखों’ पर लागू होता है। ‘सार्वजनिक अभिलेख’ शब्द व्यापक है और इसमें रिकॉर्ड का लगभग हर भौतिक रूप शामिल है, जिसमें किसी भी दस्तावेज़, पांडुलिपि या फ़ाइल के साथ-साथ किसी भी रिकॉर्ड बनाने वाली एजेंसी का कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड, माइक्रोफ़िल्म आदि शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून का दायरा ‘रिकॉर्ड बनाने वाली एजेंसियों’ तक सीमित है। इस अधिनियम की धारा 2(f) के अनुसार, इन एजेंसियों में केवल ये शामिल हैं:

केन्द्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पूर्णतः या अधिकांशतः नियंत्रित या वित्तपोषित किसी वैधानिक निकाय या निगम का कार्यालय, या उस सरकार या प्रशासन द्वारा गठित आयोग या कोई समिति।

इसलिए सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम स्पष्ट रूप से स्वयं को उन सरकारी संस्थाओं तक सीमित करता है जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग या कार्यालय हैं, या कॉर्पोरेट निकाय या क़ानून द्वारा स्थापित अन्य निकाय हैं, बशर्ते कि ऐसे निकाय भी केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित या वित्तपोषित हों।

यह सवाल कि क्या कोई वैधानिक निकाय या निगम सरकार द्वारा ‘पर्याप्त रूप से नियंत्रित या वित्तपोषित’ है, तथ्य का सवाल है और यह निगम की प्रकृति, क्या इसे किसी विशिष्ट कानून द्वारा स्थापित किया गया था, और जिस तरह से सरकार इस पर नियंत्रण रखती है, पर निर्भर करता है। किसी निकाय को सरकार द्वारा ‘पर्याप्त रूप से नियंत्रित’ माना जा सकता है यदि सरकार इसके प्रबंधन और कामकाज पर नियंत्रण रखती है (केवल इसकी गतिविधियों के विनियमन या पर्यवेक्षण के अलावा)। इसी तरह, किसी निकाय को सरकार द्वारा ‘पर्याप्त रूप से वित्तपोषित’ होने के लिए, ऐसा वित्तपोषण उसके कामकाज का अभिन्न अंग होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ‘केवल सहायक, अनुदान, छूट, विशेषाधिकार आदि प्रदान करना, पर्याप्त सीमा तक वित्तपोषण प्रदान करना नहीं कहा जा सकता है’, और वित्तपोषण ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि निकाय ऐसे समर्थन के बिना काम करने में सक्षम न हो। 1

लोक अभिलेख अधिनियम अभिलेख बनाने वाली एजेंसियों को स्थायी प्रकृति के अभिलेख (अभिलेख के निर्माण से 25 वर्ष बाद) राष्ट्रीय अभिलेखागार को मूल्यांकन के लिए, संरक्षण के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। सभी अवर्गीकृत सार्वजनिक अभिलेख जिन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किया गया है और जो 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन, ‘सच्चे शोध विद्वानों’ के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा, कोई भी अभिलेख बनाने वाली एजेंसी लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 11(2) के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके संरक्षण में किसी भी सार्वजनिक अभिलेख तक उस तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन पहुँच प्रदान करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम राष्ट्रीय अभिलेखागार या केंद्र शासित प्रदेशों के अभिलेखागार को उपहार या खरीद के माध्यम से ‘ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व’ के निजी अभिलेखों को स्वीकार करने की अनुमति देता है, जो निजी अभिलेखागार के लिए एक विचार हो सकता है जो राष्ट्रीय अभिलेखागार या केंद्र शासित प्रदेशों के अभिलेखागार को दान या बेचकर अभिलेखीय संग्रह का निपटान करना चाहते हैं। अभिलेख बनाने वाली एजेंसियों और राष्ट्रीय अभिलेखागार के कामकाज को विनियमित करने वाली अन्य शर्तें सार्वजनिक अभिलेख नियम, 1997 में मौजूद हैं। 2 नियमों में, उदाहरण के लिए, अभिलेख बनाने वाली एजेंसी के अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार रिकॉर्ड किए बिना और समीक्षा किए बिना किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को नष्ट करने पर प्रतिबंध शामिल है।

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम के अलावा, जो केंद्र सरकार के स्तर पर संस्थाओं पर लागू होता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसी कुछ राज्य सरकारों ने भी स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर सार्वजनिक अभिलेखागार पर लागू होने वाले कानून बनाए हैं। ये कानून काफी हद तक सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम का अनुकरण करते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित संस्थाओं पर लागू होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य सरकारों के पास ऐसा कानून नहीं है।

यदि कोई अभिलेखागार ‘रिकॉर्ड बनाने वाली एजेंसी’ की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो उसे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें एक ‘रिकॉर्ड अधिकारी’ को नामित करना, केंद्र सरकार और अभिलेखागार महानिदेशक (संघ) के निर्देशों का पालन करना और सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम के तहत अभिलेखागार के लिए बनाए गए अन्य नियमों और विनियमों का पालन करना शामिल है (जिसकी विस्तृत चर्चा इस गाइड के दायरे से बाहर है)। यह समझने के लिए कि क्या कोई अभिलेखागार इस परिभाषा के अंतर्गत आता है, कृपया नीचे दिए गए अनुभाग में चेकलिस्ट का पालन करें।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अनुसार ‘सार्वजनिक प्राधिकरणों’ को अपने नियंत्रण में सभी ‘सूचनाओं’ का खुलासा करना आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का दायरा बहुत व्यापक है और इसमें सभी प्रकार की सभी सामग्रियाँ शामिल हैं, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के ‘पास’ या ‘नियंत्रण में’ हैं, जिसमें निजी निकायों से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम का दायरा अभिलेखागार के संग्रह को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है, चाहे वे उस संस्था के वर्तमान कामकाज से सीधे संबंधित हों या नहीं, जिसका वे हिस्सा हो सकते हैं।

आरटीआई अधिनियम ‘सार्वजनिक प्राधिकरणों’ पर लागू होता है, जो कि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम के दायरे के समान है, लेकिन थोड़ा व्यापक है, और इसमें सरकार द्वारा गठित कोई भी प्राधिकरण, साथ ही सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

कानून के दायरे में आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने रिकॉर्ड (वर्तमान या संग्रहीत) को बनाए रखने के तरीके और रूप पर विनियमों का पालन करना होगा, साथ ही उन्हें अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार अनुरोध प्राप्त होने पर और सक्रिय रूप से जानकारी प्रदान करने के तरीके पर भी (आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट के अधीन, जिसमें एक प्रत्ययी संबंध के तहत रखी गई जानकारी शामिल है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी शामिल है और किसी व्यक्ति की गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप का कारण बनती है, आदि)। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 में सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध कुछ प्रकार की सूचनाओं को बनाए रखने और सक्रिय रूप से प्रकट करने के दायित्वों को सूचीबद्ध किया गया है।

आरटीआई अधिनियम से अभिलेखागार दो प्रकार से प्रभावित हो सकता है।

प्रथम, वे ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा के अंतर्गत आ सकते हैं, तथा उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत अभिलेख अनुरोधों के माध्यम से अपने अभिलेखीय संग्रह को उपलब्ध कराने के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

यह निर्धारित करना कि कोई विशेष अभिलेखागार आरटीआई अधिनियम के दायरे में आता है या नहीं, प्रत्येक मामले के आधार पर प्रासंगिक और तथ्यात्मक निर्धारण है। न्यायालयों ने माना है कि सहायता प्राप्त निजी कॉलेज, 3 किसी क़ानून या सरकारी अधिसूचना द्वारा स्थापित कोई भी निकाय, या सरकारों और निजी निगमों के बीच संयुक्त उद्यम, 4 सरकार द्वारा ‘पर्याप्त रूप से नियंत्रित या वित्तपोषित’ होने के दायरे में आते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के माध्यम से सरकारी क़ानून द्वारा स्थापित किए गए हैं, और ‘सार्वजनिक प्राधिकरणों’ के दायरे में आएंगे ।5

आरटीआई अधिनियम के तहत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ का दायरा सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम के तहत ‘रिकॉर्ड बनाने वाली एजेंसियों’ के दायरे से कहीं अधिक व्यापक है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अभिलेखागार सार्वजनिक प्राधिकरण है, निम्नलिखित प्रश्न महत्वपूर्ण हैं :

क्या अभिलेखागार किसी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय का हिस्सा है, या क़ानून द्वारा स्थापित कोई संस्था है?

क्या अभिलेखागार या वह संस्था जिसके अधीन अभिलेखागार संचालित होता है, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित है? (उदाहरण के लिए, क्या सरकार के पास निदेशक मंडल के नियंत्रण के माध्यम से इसके मामलों का प्रबंधन करने की शक्ति है?)

क्या यह अभिलेखागार एक गैर-सरकारी संगठन है जो अपनी स्थिरता के लिए पूरी तरह या काफी हद तक सरकारी वित्तपोषण पर निर्भर है?

यदि उपरोक्त में से किसी भी प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो अभिलेखागार ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है।

दूसरा, कुछ अभिलेखागारों में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने अभिलेखीय संग्रह के हिस्से के रूप में अस्थायी रूप से जमा की गई ‘सूचना’ या अभिलेख भी रखे जा सकते हैं। ऐसे अभिलेख सार्वजनिक प्राधिकरण के ‘नियंत्रण में’ बने रहेंगे, और निरीक्षण अनुरोध प्राप्त होने पर, सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसे अभिलेखों या ऐसे अभिलेखों की प्रतियों तक पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

उदाहरण के लिए, किसी संस्थान के अभिलेखागार को, जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संस्था द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन और वित्त पोषण प्राप्त है, आरटीआई अधिनियम, 2005 (एक अभिलेखागार जो किसी सरकारी संस्थान के अभिलेख रखता है) के उद्देश्य के लिए ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ माना जाएगा। इसे आरटीआई अधिनियम के तहत अभिलेखों तक पहुंच के लिए शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें आरटीआई प्रश्नों का उत्तर देना और अधिनियम के तहत प्रतिबंधों के अधीन कुछ अभिलेखों को सक्रिय रूप से प्रकट करना शामिल है। संस्थान की प्रकृति – उदाहरण के लिए, क्या यह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के क़ानून द्वारा स्थापित किया गया था – यह निर्धारित करेगा कि क्या इसे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की आवश्यकताओं का भी पालन करना चाहिए।